Un roman-photo expérimental dont le récit littéraire est signé par l’auteur Simon-Pierre Hamelin et le récit photographique par le Studio BRW.

Toutes les photographies sont argentiques et réalisées au Leica M7.

Sur une idée originale de Benoît Erwann.

Chapitre I

Bombay – Kokila Dhirrubhai Ambali Hospital

Au petit matin, Bombay est semblable à un volcan en éveil. Si les brumes de mer nimbent chaque chose, auréolent tout un peuple d’anonymes dans une pose statuaire, on s’élève pourtant au rythme de l’aurore de chaque recoin plus ou moins libre, plus ou moins sec, des couches improvisées pour la nuit. En quelques minutes, ce monde originel est d’attaque pour affronter le nouveau jour. Autour de l’hôpital central, c’est d’autant plus frappant qu’on voit soudain surgir une nuée de morts-vivants aux gestes lents.

Quelle idée saugrenue que de me faire convoquer si tôt. L’hôpital est une ville dans la ville, un quartier entier ceint de hauts murs barbelés. Passé le portail monumental en marbre, c’est la blouse blanche qui fait office de guide et d’autorité. On me mène dans un dédale de couloirs lugubres jusqu’à la section psychiatrique de ce mouroir indigne des souffrances de l’humanité.

- Monsieur le Vice-Consul Lagrange ?

- Oui. Bonjour.

- Bonjour. Je suis le Docteur Abdulhaman Singh, chef du service de psychiatrie. C’est moi qui vous ai demandé de venir ici. Je ne peux l’affirmer faute de papiers d’identité officiels, mais je crois que nous avons ici un de vos ressortissants. J’ai décelé chez ce patient une pointe d’accent français. Je le parle un petit peu, un reste de mes études, mais pas assez pour deviner seul s’il est Belge, Canadien ou Français.

- Pardonnez-moi, mais en quoi puis-je vous aider exactement ? Le Consulat de France ne prend plus en charge nos concitoyens venus se perdre en Inde. Il y en a beaucoup trop. Nous avons eu longtemps un psychiatre en poste à l’Ambassade à cet effet, mais nos budgets ne nous le permettent plus, ni de faire rapatrier qui que ce soit.

- Il va pourtant falloir décider de son sort. Il est entré dans mon service il y a un peu plus de six mois. Il souffre d’une forme de paranoïa sévère et s’accuse de tout, mais je n’ai pas pu confirmer un diagnostic plus précis. Nous manquons tellement de temps, d’infirmiers spécialisés et d’argent. Comprenez bien que je ne peux pas le garder ici plus longtemps. Une foule d’autres malades attend une place. Tout le pays semble même attendre… Il faudrait un milliard de lits supplémentaires.

- Comment s’appelle-t-il ?

- Je n’en ai pas la moindre idée, figurez-vous. C’est aussi pour ça que je me suis permis de vous faire venir jusqu’ici. Sans doute, pourriez-vous mieux que moi vous entretenir avec lui, retrouver son identité, une famille qui serait à sa recherche ? Je ne peux quand même pas l’abandonner sur le trottoir. En Inde aussi les médecins prêtent serment… Je vais vous accompagner jusqu’à lui. Suivez-moi. Vous avez le cœur bien accroché ? Parce que derrière cette porte commence l’enfer. Pas celui de Dante ou de Yama, mais un enfer bien vivant, sacrément humain !

Ce qui choque, ce ne sont pas tant les cris, la promiscuité des corps convulsés, les grimaces débiles, la gestuelle incohérente de ces ombres ni homme ni bête, l’atmosphère surchauffée ou l’humidité saturée . C’est d’abord l’odeur qui me terrasse les narines, les relents empestés des intestins malades, des plaies purulentes, des cerveaux pourrissants. Et ça vous colle immédiatement au visage, brûle la peau, vous étouffe. Je me bouche le nez pour ne pas tourner de l’œil. Le Docteur Singh semble s’en amuser et me décrit, goguenard, les pathologies terribles de son minable bestiaire incalculable. Au fond d’un énième dortoir crasseux, une porte cachée par un rideau de velours ocre ouvre sur une chambre assez vaste, baignée d’une demi-ombre bleutée. Un seul des deux lits est occupé par un corps recroquevillé. Sur celui qui est le plus près de la fenêtre, un homme en slip gris sale est couché sur le flanc, nous tournant le dos.

- Nous y voici, Monsieur Lagrange, chuchote à mon oreille le Docteur Singh avant de disparaître aussitôt comme on prendrait la fuite devant le fantôme de sa mère.

À ces mots, le malade osseux se retourne d’un geste brusque.

- T’es qui, toi ?

- Bonjour, Monsieur. Je suis le Vice-Consul de France à Bombay.

- C’est pas un nom ça et pas ce que j’avais demandé ! C’est d’un homme de loi dont j’ai besoin, un juge, un procureur ou un commissaire de police, mais certainement pas d’un petit fonctionnaire mal fagoté en chemise blanche et cravate noire. Dégage, pauvre type !

L’homme me parle en français avec un accent dont l’origine est difficile à déterminer. Intrigué, je m’approche un peu plus et m’assieds sur une chaise en bout de lit avant de lui proposer timidement un prochain rendez-vous, une possibilité d’aide juridique selon ses besoins. Comme ça, je refilerai le bébé au conseiller du Consulat, ça lui fera les pieds à ce blanc-bec insupportable qui pense pouvoir me remplacer bientôt.

- Pourquoi pas, ce sera toujours ça… Tu commences à m’intéresser. Rapproche-toi un peu, je ne te vois pas bien.

- Nous pourrions peut-être vous aider en organisant votre rapatriement sanitaire, au moins vous faciliter les démarches. Vous êtes Français, n’est-ce pas ?

- Oui, mais rentrer, jamais ! J’en suis parti depuis vingt ans. C’est un pays qui m’est devenu complètement étranger.

- Puis-je vous demander vos nom et prénom ?

- Oui, tu peux toujours demander, dit-il en riant, ravi de son bon mot. Mais je crains d’avoir oublié comment je m’appelle aujourd’hui, ajoute-t-il en gloussant de plus belle. Ah, ces troubles de la mémoire… C,est bien pratique !

- Bon, reprenons. Vous auriez donc besoin d’un avocat ?

- Plutôt d’un juge, jeune homme, d’un tribunal qui pourrait m’entendre et me condamner comme il se doit à la peine capitale. C’est moi qui suis responsable des attaques terroristes du 11 septembre 2001 sur le sol américain, et j’en ai les preuves. Pas la peine de me regarder comme ça ! Il faut que justice et vérité soient enfin faites, sinon je deviendrai complètement fou si ce n’est déjà le cas depuis le temps que j’attends qu’on vienne me pendre.

Foutu job ! C’est bien ma veine de tomber sur un complotiste en plein délire de mythomanie. De ceux qui vous bassinent à vouloir absolument vous convaincre de n’importe quoi sans jamais désarmer. Passe encore dans les dîners mondains ou aux comptoirs des bar-tabacs. Mais, là, c’en est trop, et avec cette chaleur d’avant mousson, il faut disparaître au plus vite pour aller me réfugier dans un endroit au minimum ventilé. D’un mot d’excuse, je prends congé, prétextant un rendez-vous urgent. Il me fixe d’un regard profond, si tristement que je ne peux détourner les yeux des siens, comme s’il voulait m’obliger à écouter une confession terrible, me révéler des secrets funestes. Et je suis soudain pris d’un dédain gigantesque pour cet homme qui pourrait avoir l’âge d’être mon père, recroquevillé sur ce lit qui sent la charogne, le corps malingre, le visage fiévreux à me supplier de l’entendre. Le dédain devient colère. Je repousse d’un geste brutal la main qui avait fini par agripper la mienne, me lève d’un bond nerveux avant de m’enfuir sans le saluer. La porte à peine passée, il me crie :

- Je m’appelle Sébastien ! Attends, petit ! Sébastien Rousseau !

Sans bien savoir pourquoi, ce nom me semble familier. Je fais volte-face après avoir hésité un moment et le découvre qui farfouille dans une boîte en fer blanc contenant un paquet de photographies.

- Assieds-toi là, petit. Je vais tout te raconter, dans les moindres détails. Ne pars pas. Écoute-moi, mais sans m’interrompre. Euh… Alors… Par où commencer ? Il y a si longtemps que je n’ai pas parlé de ça et de l’époque où Chama, Azzâm et moi formions ce tout petit univers d’amour si fragile. C’était le temps d’avant nos tragédies, d’avant l’explosion de cette bulle divine et celles du chaos des religions ennemies.

***

Chapitre II

Trinité ostensible

- Tiens, regarde ça. Je venais juste d’arriver en Inde la veille ou le matin même. Vise un peu cette trogne d’illuminé à peine dégagé de la puberté. Si je me souviens bien, c’était pas loin de la gare de Bandra, le grand quartier nord de la mégapole vertigineuse qu’est devenu Bombay, Mumbai qu’on l’appelle maintenant. Tu sais bien, tu connais, de l’autre côté du siège de l’ONG Bhundrabahti, vers le petit jardin cuit par le soleil situé juste à l’arrière des bureaux de l’association…

Sébastien Rousseau, puisque c’est son nom, s’est soudainement apaisé. De la boîte en fer blanc, il pioche au hasard quelques photos et s’y plonge entièrement, le regard absent. Sébastien Rousseau… Décidément, ce nom me dit quelque chose, mais ça ne me revient pas. Et comment sait-il que je connais cette ONG, au fait ? Me dissimulant à son regard en passant derrière lui, j’envoie un message au Consulat afin qu’on effectue une recherche précise. On ne sait jamais. Peut-être que sa présence sur le sous-continent a été répertoriée à un moment ou à un autre.

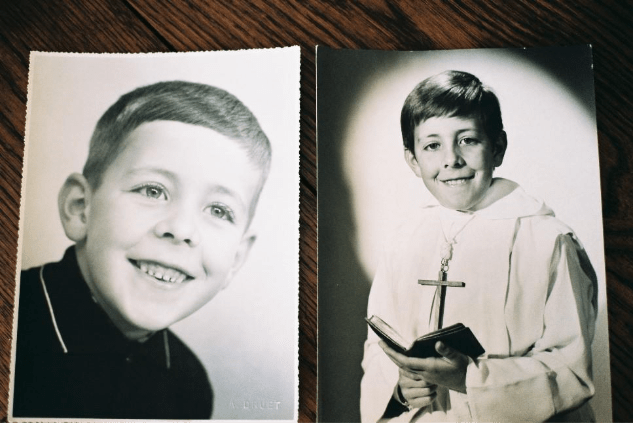

- Et celle-ci en aube de communiant ! T’as vu ça ? C’était pas la joie affichée, hein… Faut dire que c’était à Plaval. Tu connais Plaval ? Non ? Grand bien t’en fasse : il n’y a probablement pas de pire endroit où vivre en France. Horizons bas, esprits de même. Enfant, on peut y être à peu près heureux, mais l’adolescence est un calvaire. La mer, la grande ville, la montagne, les plages, la neige : trop loin. Une lande plate, creusée d’un canal, en marge de tout, ponctuée de ronds-points, zones pavillonnaires, industrielles, commerciales. Une longue succession d’espaces à usage unique. Alors forcément, quand tu as douze ans, que tu es trop à l’étroit dans ton aube blanche de petit mec bien trop propre sur lui, que tu n’as pas dormi de la nuit ‒ car la nuit est faite pour lire, s’instruire ou s’évader d’une quelconque façon que ce soit ‒ ni vu le soleil depuis 29 jours, quand tu sais bien que ta journée va être longue à en crever, le déjeuner interminable, la promenade d’après repas le long du canal dans lequel on crève d’envie de se jeter avec des pierres dans les poches ou, mieux encore, d’y balancer toute la famille et avec elle le cabinet d’assurance du père qu’on est sensé reprendre, le silence pesant des femmes soumises comme des complices, les attouchements non avoués des cousins débiles, les blagues racistes de l’oncle Paul, Michel ou Bernard, et tout l’ennui trop arrosé par les pinards des dimanches… Tu vois, petit, j’avais envie de tout jeter, de partir loin de ces gens, le plus loin possible d’eux. Peu importe où d’ailleurs, s’il y avait un peu plus de lumière, de chaleur et de soleil. Et contre ce même canal, devant chacun d’eux qui ne voulaient rien entendre, j’en ai très sérieusement fait le serment. Ils ont mis ça sur le compte du jeune âge et aucun n’a rebondi. Mais huit ans après, serment tenu, je les abandonnais pour l’Inde. J’avais tout préparé en secret, prévu le budget nécessaire, pris billet d’avion et visa, passé trois entretiens avec la direction de l’ONG qui voulait bien me prendre en stage pour un salaire de misère mais suffisant pour vivre dans ce pays du tiers-monde pendant « un an non-renouvelable”. La veille du départ, un dimanche encore, je l’ai annoncé sans parler de retour à la table familiale médusée. L’oncle Paul n’avait pas fait de blague, ni les femmes rompu le silence soudain plus pesant qu’à l’habitude. J’ai fait ce que j’ai dit : je me suis barré. Le lendemain, je passais de l’autre côté de ce miroir terne, et après un voyage tourmenté, débarquais à l’aéroport de Bombay tapi dans son habituelle aurore cotonneuse. Je suis resté plusieurs heures sans oser sortir du terminal principal, pris de panique, à deux doigts de rebrousser chemin et de remonter en chialant dans l’avion qui m’avait transporté ici. J’en venais même à regretter tout ce qui venait d’être quitté avec tant de soulagement, jusqu’à l’humour nauséabond de l’oncle Michel. Mais après trois grandes inspirations, sac à dos bouclé sur les épaules, je franchissais les portes de l’aéroport et affrontais la cohue inénarrable des rues indiennes et la horde de chauffeurs de tuk-tuks qui se ruait vers moi plus vite que les mendiants.

- Tu me croiras si tu veux, mais je me suis aussitôt senti chez moi. Un chez moi originel que j’aurais enfin retrouvé. Toute cette création en mouvement me semblait parfaitement familière : son atmosphère suffocante, l’air saturé de pollution et de gaz, les odeurs des marchés à ciel ouvert, tous les parfums des encens brûlants, la multitude indienne aux couleurs chamarrées, les visages sombres et les yeux noirs grouillants, la musique d’une langue pourtant inconnue jusque-là. C’était comme si je connaissais déjà tout ça. Une ivresse, c’est le mot.

- Je ne me souviens pas comment je me suis rendu jusqu’au bureau de Bhundrabahti, ni combien d’heures j’ai erré dans la ville à tenter de retrouver un chemin ancien pour remonter vers la banlieue nord. Mais jamais je n’oublierai que c’est Chama qui m’a accueilli à la porte. Je revois le parfait ovale de son visage de déesse, son sourire qui rayonnait tout autour de moi. La sublime et grande Chama immédiatement suivie d’Azzâm, le bel Indien aux yeux verts et à la peau presque trop claire. Je me retrouvais là, devant eux, tout simplement envoûté, encore une fois persuadé de déjà les connaître. Tu sais, finalement, je crois avoir deviné, à cet instant très précis et sans oser me l’avouer, que nos trois chemins, sans parfaitement se suivre, se croisaient pour ne plus jamais se perdre. Chama et Azzâm s’étaient rencontrés sur les bancs d’une école d’ingénierie informatique. L’ONG, pour optimiser une campagne de reboisement dans l’ouest du pays, avait fait appel à eux avant même qu’ils n’obtiennent leur diplôme. Deux génies de la programmation, chacun à leur manière. Ils s’étaient fiancés aussi vite que possible afin de pouvoir être ensemble sans les entraves de la bonne morale hindoue. À l’époque, c’était beaucoup moins simple qu’aujourd’hui de tenter ce pari fou d’émancipation…

- Dès les premières minutes de notre rencontre, ils m’ont mis sous leur coupe et nous ne nous sommes plus quittés. Nous travaillions ensemble, promenions ensemble, mangions ensemble. Ils me gavaient de beignets de pois chiches toujours trop épicés, au marché me faisaient goûter tout ce qui leur tombait sous la main, thalis, dosas, biryanis, raïtas, samoussas, dhals aux lentilles, etc. Je leur préparais des petits plats “gastronomiques” à la french touch auxquels ils ne trouvaient jamais aucun goût et ils trouvaient le fromage immangeable. On dormait aussi souvent ensemble bien que chacun eut sa chambre, allongés sur les toits pendant les grandes chaleurs de l’été, ou sur des matelas posés à terre dans le local informatique dont il fallait sans cesse surveiller la température, ou encore dans le jardinet à l’arrière des bureaux, à la belle étoile sous le grand jasmin au parfum entêtant. Nous étendions nos nattes l’une contre l’autre pour chuchoter jusqu’à épuisement. Azzâm insistait même pour qu’on prenne nos douches ensemble quitte à garder nos sous-vêtements et qu’on lui frotte bien le dos comme il aimait. Qu’est-ce qu’on riait ! Ah, mais je te vois venir avec ton petit sourire en coin, toi ! Je peux t’assurer qu’il ne s’est rien passé entre aucun de nous. Au début, en tout cas. Le seul fait d’y penser aurait dérangé cette harmonie inattendue, inespérée. Nous étions bien au-delà de chichis sexuels, dans une espèce de félicité à n’être que tous les trois, sans les complications imposées par les jeux du désir ou le jugement des autres. On se croyait invincibles, éternellement jeunes et beaux et invisibles. Jusqu’à ce que le monde nous rattrape. Jusqu’à…

- Oui ? … Monsieur Rousseau ? … Jusqu’à quoi ?

- Jusqu’à ce que la terrible mousson annuelle n’éclate.

***

Chapitre III

En eaux troublantes

- Bah, qu’est-ce qui t’arrive, Monsieur le Vice-Consul ? T’es blanc comme un cachet d’aspirine ! Ça va pas ? Tu veux que j’appelle un infirmier ? Ou un verre d’eau fraîche ?

- Non, ça va passer. Merci de proposer. C’est sûrement passager. La chaleur est étouffante et je manque de sommeil…

- Dormir en Inde ? Quelle drôle d’idée ! Il y a bien mieux à faire ici que songer à se reposer ! Décidément, les diplomates de ton genre ne sont jamais bien vaillants… J’en ai bien connu un quand je suis arrivé, mais c’était un autre gabarit que toi. Il avait une jambe de bois qui ne l’empêchait pas de courir, jouait très bien de la vînâ et savait écrire parfaitement en sanskrit. On a fait les 400 coups lui, Azzâm, Chama et moi. Il ne pouvait pas tenir en place. On le disait ensorcelé, marabouté, enchamanisé… À te regarder de plus près, tu lui ressembles quand même un peu, voire beaucoup, un truc dans les traits du visage, l’arc de tes épaules, c’est étrange… Mais tu es plus grand que lui et tu ne boîtes pas comme cet éclopé propulsé au Consulat par son Ambassadeur de mes deux.

- Si vous le dites… Nous en étions à la mousson, n’est-ce pas ?

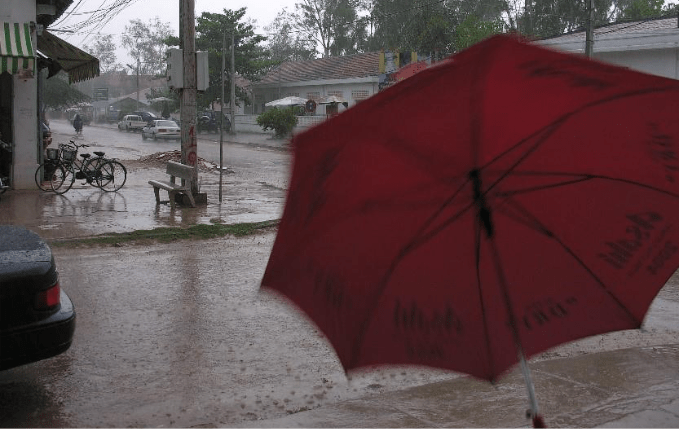

- Ah oui, la mousson ! On l’attendait comme une promesse de libération. C’était le soir, l’air était saturé de poussière, l’humidité palpable. Dans la rue, les jardins, sur les toits, les enfants piaillaient les bras levés pour implorer le ciel de craquer et appeler la pluie divine. Les hommes ulcérés par l’attente et l’espoir de récoltes abondantes à venir, les femmes aux fenêtres obnubilées par le bouillonnement des nuages, les oiseaux en vols délirés, tous attendaient la mousson. Les bureaux de l’ONG déserts, je me suis retrouvé seul avec Chama qui terminait un dossier urgent. Tu sais bien que ce genre d’intimité avec une jeune Indienne est quelque chose d’inouï, non ? Tu as bien dû y goûter, petit. Mais personne n’y pensait mal, hein. Nos pensées étaient toutes dirigées vers les cieux qui décidaient de tout comme des dieux. Soudain, un flash au loin, deux, puis trois, et enfin la puissance du tonnerre. Une clameur s’est levée de partout, un bourdonnement de liesse aux premières gouttes de pluie qui tombèrent sur nos têtes en surchauffe.

- Chama et moi nous sommes précipités dans la rue pour accueillir le miracle. On y dansait tous dans des rondes folles en se tenant les mains par delà les poussières qui se transformaient en une boue ocre sauvage.

- Et puis tout s’est emballé. La foudre est tombée pas loin de nous, ouvrant une brèche dans les nuages d’où s’est déversée toute la furie des anges en trombes pesantes et collantes. Réfugiés sur le parapet de l’entrée, Chama m’y avait rejoint pour observer le ruisseau déjà devenu fleuve qui, dans la rue, charriait tout sur son passage en un capricieux désordre vrombissant. Soudain, un arbre s’est abattu sur le bâtiment voisin du nôtre, une branche énorme du banian bloquant la porte qui donnait sur un sous-sol. Et des âmes se sont mises à crier. C’était terrifiant. Je n’oublierai jamais les cris qui surgissaient des caves.

- Je ne vous suis plus. Qui criait ?

- Dans ce sous-sol, une vingtaine d’ouvriers s’épuisaient jour et nuit sur des machines à coudre centenaires. Des réfugiés du Népal, du Tibet ou de la guerre au Sri Lanka, prisonniers de ce trou à rats. Ce sont eux qui criaient comme des bêtes traquées. L’eau montait très vite et ils se sont retrouvés pris au piège de leurs malheurs.

- Chama, le regard terrorisé mais les yeux conquérants, m’a pris le bras avec force : “Il faut faire quelque chose ! Viens ! Suis-moi !”

- Nous nous sommes jetés dans le flot grossissant pour atteindre la branche qui bloquait la sortie du sous-sol. Les hurlements des ouvriers augmentaient, leurs mains implorantes échappées des barreaux d’un soupirail. Après un effort surhumain, j’ai réussi à prendre le bois à bras le corps, mais le courant était tellement fort qu’il m’empêchait de la faire basculer sur le côté. Chama s’est agrippée à moi et m’a lancé un regard implorant d’une telle intensité que nous sommes parvenus en unissant nos forces, après quelques secondes qui m’ont semblé une éternité, à soulever l’obstacle et à dégager la porte. L’eau s’est engouffrée violemment, propulsant les quelques ouvriers qui s’étaient massés juste derrière elle. Chama leur a hurlé de sortir le plus vite possible. Je les aidais à rejoindre le parapet voisin quand j’ai glissé sur quelque chose, et puis plus rien, ensuite le trou noir. J’ai repris connaissance quelques heures plus tard, allongé nu sur un lit. Chama, habillée collée tout contre moi, sanglotait au-dessus de mon front : “Ils sont morts, Sébastien. Ils sont morts comme des chiens galeux, comme des créatures lépreuses ! Je n’ai rien pu faire. Tu comprends, Sébastien ? Ils sont morts et je n’ai rien pu faire…” répétait-elle sans cesse en se griffant le bas du visage de ses mains écorchées. Huit des ouvriers n’avaient pas pu s’enfuir à temps. L’eau était montée trop haut, ils avaient paniqué, morts noyés. En Inde, rares sont les personnes qui ont appris à nager.

- La pluie avait cessé. On était venu chercher les corps. Un silence spectral régnait sur Bandra. Il n’y avait plus que les sanglots de Chama, sa litanie de désespoir. Tout d’un coup, j’ai été pris d’une sorte de fièvre. Je me suis relevé d’un bond, poussé par un souffle de vie qui m’était étranger, une allégresse jusqu’alors inconnue. Chama avait cessé de pleurer, piquée de curiosité. Je l’ai observée un court instant dans la demi-obscurité du local informatique, tétanisé comme devant une apparition d’un autre monde. Un éclair a surgi de nulle part et bondi à l’intérieur de mon corps. Je l’ai prise dans mes bras et l’ai couverte de baisers urgents, torrides, mouillés, ses yeux noirs, ses joues lisses, ses mains fines, sa peau, toute sa peau. Des baisers qui étaient autant de morsures d’allégresse, de bouchées de joie. Je bandais si fort que mon sexe me faisait mal. Des baisers, des caresses auxquels elle a répondu avec la même fougue, la même folie. L’un et l’autre subissions une force qui nous dépassait complètement, nous dirigeait, nous donnait l’ordre de faire l’amour sur-le-champ, sans réfléchir à autre chose qu’à notre jouissance. Le tonnerre grondait au-dessus de nous, les éclairs au-dehors étaient devenus un feu d’artifice, ou bien ils n’étaient pas au-dehors, mais au plus profond de nos entrailles qui fusionnaient en une danse hérétique.

- Ce qui a suivi, je ne peux pas te le décrire. D’ailleurs, je ne m’en souviens pas, si ce n’est le triangle corbeau entre ses jambes, la lourdeur de ses seins nacrés, les plis de sa chair d’une douceur inouïe, ses lèvres d’une tiédeur fascinante, le feu qui nous consumait entièrement, le pur éclat des yeux étirés en amandes de Chama, et tout autour de nous de la musique venue de nulle part qui rythmait nos étreintes de forcenés. Je m’abandonnais en elle comme Chama s’offrait à moi. Et c’est tout le corps de l’Inde que j’étreignais, le corps essoufflé de l’Inde antique, frémissant du nord au sud en convulsions saccadées. Je m’accordais corps et âme à tout un pays, le sous-continent en son entier. Non, je ne pourrais pas te le décrire autrement… J’ai dû m’évanouir à nouveau, car je me suis réveillé au milieu d’un autre jour. Le souvenir des heures dernières m’est revenu peu à peu, en couches successives, empesé d’une large tristesse et d’une panique sourde. Ce que j’avais vécu, sans pouvoir y croire encore, me terrassait de culpabilité. Coucher avec la fiancée d’Azzâm avait fracassé à jamais l’harmonie de notre monde, c’était alors une évidence. Je suis allé jusqu’à penser mettre fin à mes jours, me jeter sous les roues d’un train, me trancher la gorge avec un simple couteau de cuisine. Mais ce courage m’a manqué. Cette fausse fuite s’est évaporée. J’ai donc décidé de prendre la tangente. Il me fallait disparaître au plus vite d’une façon ou d’une autre. J’ai couru sous la pluie pendant des heures à la recherche d’une agence de voyage, d’une compagnie aérienne. Prendre un billet, n’importe lequel, abandonner l’ONG, Bandra, Bombay, l’Inde, Chama, Azzâm. M’échapper n’importe où, quitte à retourner m’enterrer pour toujours à Plaval, le long du canal, sous les coups de Paul, Michel ou Bernard. Et oublier, oublier. Tout oublier. Pour toujours. Mais… j’ai finalement choisi le pire…

- C’est-à-dire ? Qu’avez-vous fait ?

- Rien. Je suis resté exactement là où j’étais, assis à poil sur le matelas, sans pouvoir bouger un seul de mes membres, comme un charognard baiseur agonisant, la queue molle entre les jambes. J’avais froid comme jamais auparavant.

***

Chapitre IV

Faire confiance aux mensonges

- Pourquoi ne pas avoir quitté l’Inde après cet événement tragique et votre trahison envers Azzâm ?

- Parce que c’est l’Inde justement. Comme la culpabilité, c’est une matière très adhérente. À cette différence près que la culpabilité n’est pas une chose physique. Aussi invisible que le vent, il est impossible de s’en débarrasser. J’y suis entièrement englué. Elle me colle à la peau depuis ma nuit avec Chama, aussi affectée que moi et dont je ne pouvais plus croiser le regard. Je dormais et mangeais très mal. Tout me paraissait inconcevable, et je sentais que j’allais devenir fou si je demeurais plus longtemps dans une pareille atmosphère, si je ne partais pas m’enfoncer n’importe où, dans la solitude, pour tenter de m’oublier moi-même. Je fuyais Chama, j’évitais Azzâm comme la peste, persuadé qu’il se doutait de quelque chose. Une tension tangible régnait entre nous trois et sur chaque heure étirée du jour ou de la nuit. La date de leur mariage approchait à grand pas. Aussi, Chama ne venait plus travailler. Combien de fois j’ai failli tout révéler à Azzâm qui semblait rôder autour de moi. Tu ne peux pas savoir comme je brûlais d’avouer pour ne pas étouffer sous cette foutue culpabilité. J’ai été sur le point de tout lui balancer quand il m’a invité à l’enterrement de sa vie de garçon. Parce que ça, c’était le bouquet ! Et si j’y allais, je ne pourrais pas tenir, c’était certain. Pourtant, à la date fixée, un peu après l’heure, la mort dans l’âme, je me suis traîné dans l’arrière-salle outrageusement décorée d’un restaurant de Dharavi où une trentaine de garçons endimanchés se trémoussaient sur de la pop tonitruante. Azzâm est arrivé sur le tard en compagnie de deux danseuses qui sirotaient du whisky frelaté dans des gobelets en inox. Personne n’était dupe. Tout le monde picolait, moi le premier, sans gêne.

- Si bien qu’avant minuit, l’ivresse aidant, la troupe des fêtards avait déjà déguerpi. Je ne m’en étais pas rendu compte, abattu par le mauvais alcool, hypnotisé devant un écran de télévision qui diffusait un film de Bollywood. J’ai fait le tour du restaurant : plus personne. Dans les cuisines : un vieillard voûté qui finissait de faire la plonge. C’est en ouvrant la porte d’une réserve que j’ai découvert, dans la pénombre, Azzâm défroqué, cul nu poilu, la chemise ouverte déchirée, qui fouraillait la vulve d’une des deux danseuses affalée sur une pile de carton les jambes écartées. Quand elle m’a enfin vu, prise de peur, elle a donné un grand coup de pied dans le ventre de mon ami qui a reculé d’un bon mètre et elle s’est enfuie par la première porte qu’elle a trouvé en laissant ses chaussures à talons aiguilles. Je me souviens que son maquillage coulait sous des yeux clairs emplis d’effroi. Azzâm s’est relevé en titubant, le regard plein de rage, les yeux gorgés d’alcool. Il s’est jeté sur moi comme un diable. Un coup de poing dans le plexus, un uppercut en pleine face. Je suis tombé en arrière, mais il a continué de me frapper à terre. Mais, sans prévenir, l’instant d’après, il s’allongeait de tout son corps musculeux sur moi et me caressait le torse, m’embrassait avec la même violence, en proférant des paroles inintelligibles qui auraient pu être autant de tendresse que d’hostilité. Je me laissais faire et ne résistais ni aux coups ni aux caresses ni aux baisers, entièrement à la merci d’Azzâm et d’ardeurs confuses qui me mettaient le feu à la tête.

- Il a fini par reprendre son attaque, m’en a mis plein la gueule et, pour fin de châtiment, un grand coup de pied dans les couilles qui m’a fait me tordre de douleur et m’effondrer. Il m’a hurlé qu’il savait tout de mon aventure avec Chama avant de me cracher au visage et détaler comme un lapin sans se retourner. À partir de ce moment-là, on ne l’a plus revu, ni le lendemain, ni au matin du jour du mariage qu’il a fallu annuler à la dernière minute. L’incroyable scandale s’est répandu dans tout le quartier et bien au-delà, en ville et dans les campagnes alentour. La disgrâce et la honte tombaient sur les deux familles s’accusant l’une et l’autre de la disparition d’Azzâm, jusqu’à suspecter un assassinat. Ils avaient failli en venir aux armes avant que la police ne s’interpose. Faible, meurtri, je suis resté cloîtré au moins deux semaines, sans presque quitter le lit. Je n’étais plus que l’ombre de moi-même, mon corps une plaie, mon âme un poids trop lourd. Plus de volonté, aucune possibilité de tromper ma torpeur. Les nuits sans sommeil, j’errais sans but dans les bureaux vides de Bhundrabahti. Je tremblais sans raison, de peur, de colère, de honte ou de fièvre, je ne sais plus. Je parlais tout seul quand j’arrivais à dormir, croisant souvent le fantôme d’Azzâm dans mes pires cauchemars.

- Quand j’ai pu mettre un pied dehors, c’était pour me rendre directement chez Chama, lui parler, au moins glisser un mot. La maison de famille n’était pas loin, mais ça m’a pris plusieurs heures d’hésitations et de tâtonnements. J’ai finalement sonné à la porte. Le père de Chama est venu m’ouvrir comme s’il m’attendait ou savait pourquoi j’étais venu. Sur un ton faussement affable, il m’a annoncé que Chama n’était pas là. Chama était soi-disant partie étudier à l’étranger dès le lendemain des noces interrompues. J’ai posé une main sur la porte qui se refermait déjà : “Mais c’est impossible, Monsieur ! Elle n’a pas pu partir comme ça !” Il a ri jaune sans s’énerver, mais, avec détermination, a dit : “La trahison remet toute chose dans l’ordre du possible, sachez-le. Et maintenant, disparaissez, Sébastien !” avant de me claquer la porte au nez. J’étais abasourdi. Je me suis lentement laissé tomber devant la porte, complètement désemparé, jusqu’à ce qu’un gamin, dissimulé derrière le coin de la maison, me fasse signe d’approcher: “Hey, Uncle, viens avec moi. Éloignons-nous un peu. Je suis Zahir, le petit frère de Chama. Attention, Père surveille et mes frères sont devenus fous. Tu me le jures, tu gardes le secret, hein ?” Le petit, il avait les larmes aux yeux. J’ai acquiescé en posant un doigt sur mes lèvres, une main amicale sur son épaule.

- Il m’a emmené dans une petite rue derrière le bazar : “Chama est enceinte” m’a-t-il livré de but en blanc. “C’est Mère qui l’a découvert. Mère devine tout. C’est un terrible pouvoir qu’elle a. Chama et Mère se sont même battues. Elles s’arrachaient les cheveux et se mordaient les poings. C’était horrible à voir. Puis, Père a fouetté Chama, les grands frères aussi, avec des ceintures. Tous mes grands-frères ! Père et eux ont décidé qu’il fallait éloigner Chama au plus vite. Tu comprends, Uncle ? Rien qu’avec le mariage annulé elle n’aurait pas pu rester. Alors ils ont décidé de l’envoyer au Canada, chez Uncle Amin. Je sais bien qu’elle ne reviendra plus jamais.”

- Zahir a éclaté en sanglots, cachant ses larmes dans le creux de mon bras. Quand il a cessé de pleurer, je l’ai emmené boire un jus de cane à sucre dans un petit café sur le front de mer de Nariman Point. Je ne savais pas quoi faire avec ce gamin. Il m’intimidait et me subjuguait à la fois. Tu comprends ? C’est qu’il avait la même tristesse que moi ce petit bonhomme. Il venait de perdre sa sœur. Chama nous manquait pareillement. La situation me le rendait très proche, malgré la barrière de la langue, son anglais incompréhensible, mon incompétence en hindi. Et puis, tout à coup, c’est moi qui me suis mis à chialer. Très naturellement, le petit frère de Chama m’a consolé à son tour, juste avec un sourire penché aux dents éclatantes et ses mains minuscules dans les miennes. Mais je n’arrivais pas à sécher mes larmes. Alors, on a marché longtemps, en silence, sur le muret de la corniche qui borde l’océan, et le soleil crevait l’horizon quand j’ai pris la décision de partir d’ici. Mais cette fois, quelques heures plus tard, j’avais en poche un aller simple pour Paris. Départ dans trois jours. Je quittais l’Inde définitivement sans un au revoir pour personne, mis à part Zahir.

***

Chapitre V

Synchronicité asymétrique

Sébastien Rousseau ne parle plus et semble chercher une photo en particulier dans la boîte en fer blanc. Je n’ose pas faire un geste. Son récit m’a affalé sur la chaise, démuni de toute force. Je ruisselle, la cravate dénouée, la chemise trempée. Levant la tête de son paquet de tirages photographiques, il me fixe avec un air réprobateur auquel je réponds avec une certaine gêne :

- Vous êtes vraiment rentré en France ?

- J’ai failli, tu peux me croire. La valise était bouclée. J’attendais le taxi pour l’aéroport dans les bureaux de l’ONG quand le téléphone a sonné. J’ai décroché par acquis de conscience, et j’ai immédiatement reconnu la voix de Chama à l’autre bout du fil, sa voix hachée par la panique. J’ai crié autant de joie que d’angoisse : “Chama, où es-tu ? Tout va bien ?” Mais elle s’étouffait dans un sanglot lointain sans pouvoir articuler un seul mot. ”Réponds, Chama ! Réponds-moi !” Je devenais fou. Je l’implorais d’essayer de se calmer, de respirer lentement, de me parler. Elle a mis quelques instants pour reprendre son souffle et m’a balancé tout de go qu’elle était bel et bien enceinte, que la famille l’avait effectivement envoyée au Canada, qu’elle n’avait rien pu faire contre cette décision et qu’elle venait de passer quelques jours chez un de ses oncles à Montréal. Un vrai monstre, malsain, vicieux, arrogant, elle insistait, un fou dangereux qui voulait l’obliger à avorter et qui l’avait battu comme un forcené à plusieurs reprises. Alors, pour garder l’enfant, elle s’était enfuie. Je répétais à intervalles réguliers : “Chama, où es-tu, dans quelle ville ?” Mais elle ne m’écoutait pas, demandait des nouvelles d’Azzâm : “Il est revenu ? Sébastien, dis-moi la vérité. Ça me tue de ne rien savoir”. À mon tour, je répondais par une question : “Chama, où es-tu exactement ? “ Elle m’a répondu : “J’ai pris un bus. Je ne sais pas où je suis. Quelque part dans une station-service sur l’autoroute.“

- “Une vieille dame m’a donné quelques dollars pour téléphoner. Je vais à Québec, j’y connais quelqu’un de confiance, mais je n’ai pas encore trouvée son adresse. Oncle Amin est sûrement déjà parti à ma recherche. Venez m’aider, Azzâm ou toi, ou vous deux, je vous en supplie. J’ai peur. Venez m’aider !” Je lui avouais finalement qu’Azzâm n’avait pas réapparu mais sans lui parler de la dérouillée qu’il m’avait mise le soir de l’enterrement de sa soi-disante vie de garçon ni de nos étreintes homosexuelles incompréhensibles, et que, depuis, je le cherchais partout, nuit et jour, que j’en crevais moi aussi de son absence, de son évasion, comme de la sienne. Je lui ai promis de venir la rejoindre peu importe où elle se trouverait et aussi vite que possible. Qu’elle me laisse juste une adresse, n’importe laquelle, écrite sur un papier qu’elle laisserait en poste restante à mon nom quand elle serait arrivée à destination en sécurité. Je lui promettais d’être au Canada dans moins de 48 heures. “Dépêche-toi, Sébastien, dépêche-toi !” a-t-elle insisté avant de m’asséner ce coup de massue dont je garderai la marque jusqu’à ma mort : “Sébastien, même si je suis maudite, cet enfant je ne peux pas le perdre, je n’ai plus que cet espoir, son père c’est toi.”

Son récit m’intrigue à tel point qu’il me donne l’énergie de me relever droit sur la chaise, de garder les yeux ouverts et de rester attentif malgré la moiteur ambiante exécrable, fixant Sébastien Rousseau comme rarement j’ai regardé quelqu’un droit dans les yeux. Tout en parlant, il sort des tirages les uns après les autres, semble parfois s’absenter devant l’un d’eux, se lève, se rassoit, murmure, tourne la tête en direction de la fenêtre, lève les bras au ciel, puis replonge les deux mains dans la boîte à souvenirs avec la frénésie d’un psychotique.

- La ligne a été coupée brutalement. Le cerveau vide, le geste automatique, j’ai mis quelques affaires dans un sac, chargé mon bagage dans le coffre d’une vieille Ambassador que j’ai hélée au coin de la rue et le taxi driver est parti à toute vitesse en direction de l’aéroport. S,il y a bien un truc qu’on peut demander à un Indien, c’est de conduire n’importe comment au mépris de tous les dangers. Arrivé à Chhatrapati-Shivaji Airport, j’ai pris le premier billet que j’ai trouvé pour le Canada et, quatre heures après, j’étais assis dans l’avion. Jusqu’à l’atterrissage, je n’ai pensé qu’à une chose : les derniers mots prononcés par Chama qui transformaient ma confusion en colère. “Tu es son père.” Comment pouvait-elle en être si sûre d’abord ? Et Azzâm dans toute cette affaire ? Question idiote, tu me diras, hein, petit ? Mais j’avais de la semoule dans le crâne coincé dans cette carlingue. Ici, les traditions sont féroces et veulent toujours que la future épouse reste vierge jusqu’au lendemain des noces, n’est-ce pas ? Voilà, ils n’avaient tout simplement pas dérogé à cette règle d’un autre âge malgré leur proximité charnelle évidente. J’espérais, je crois, que, par je ne sais quel miracle, nous aurions pu faire cet enfant tous les trois. Les dieux ne sont-ils pas censés se jouer de nous ainsi ? Le foutu problème était que, si j’étais bel et bien le père de l’enfant de Chama, je ne pouvais pas envisager qu’on le garderait. Comment faire ? Comment accueillir un enfant alors que nous étions en fuite l’un et l’autre, chacun de notre côté. Sans compter qu’on était tous les deux bien trop jeunes et tellement fragilisés par les dernières semaines.

Pendant de longues secondes, il arrête de me raconter cette histoire insensée, rocambolesque à souhait, de plus en plus bancale, et reste immobile la tête plongée entre ses mains. Je ne vois plus son visage, juste ses cheveux hirsutes, sa nuque en sueur et sa jambe droite qui, même avec le pied nu posé au sol, tremble comme une feuille d’automne prête à s’envoler.

- Le plus terrible, c’est que je doutais de Chama. Je doutais de tout. M’avait-elle dit la vérité ? Ne s’agissait-il pas d’un odieux chantage pour m’obliger à la rejoindre au Canada ? Ou alors, n’y avait-elle pas en fait rejoint Azzâm, parti avant elle, afin de me tendre un piège de vengeance ou je ne sais quoi de tordu ? Et si les lèvres d’Azzâm brûlant les miennes dans un déluge de coups de poing étaient un plan machiavélique dont j’ignorais encore le dessein ? Qui savait quoi, hein ? Qui fomentait quoi contre qui, petit ? Je ne savais plus quoi penser. Je bouillonnais, attaché comme un condamné à mort au siège 52C à trente-mille pieds au-dessus du plancher des vaches, dans un appareil filant à travers la nuit pour une destination nord-américaine. J’ai dû finir par somnoler un moment. L’avion a atterri à Toronto et j’ai pris un deuxième vol pour Québec. Dès la sortie du terminal, j’ai sauté dans un taxi qui m’a déposé à la Poste Centrale. Pas de message de Chama. Je pouvais repasser plus tard si je le souhaitais : le courrier n’arrivait qu’après 13 heures. J’ai patienté dans un coffee shop en face en m’abreuvant de cafés lavasses insipides. De retour au guichet, je trouvais enfin une lettre de Chama écrite et postée la veille : “Sébastien, je serai au 4748 Boulevard Champlain pour quelques jours, chez la sœur d’une ancienne camarade srilankaise rencontrée à la faculté de Bangalore. Rejoins-moi dès que tu pourras. Mon oncle me cherche partout, il serait capable de me retrouver, même ici, pour me tuer. Montréal et Québec ne sont qu’à trois heures de route l’un de l’autre. Dépêche-toi, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Chama.”

- Vous êtes allé la retrouver chez cette jeune femme alors ?

- Tu es bien impatient pour un diplomate !

- J’ai juste envie de connaître la suite, vous êtes un conteur hors-pair, Monsieur Rousseau. Plus je vous écoute, plus je suis convaincu de vous avoir déjà croisé quelque part. Peut-être dans une autre vie.

- J’aime ça, j’aime vraiment que tu dises ça, Monsieur le Vice-Consul de Mumbai. Aussitôt la lettre enfouie dans ma poche, je me suis rendu à l’adresse indiquée, mais Chama venait d’en partir. J’ai trouvé la sœur de sa camarade d’université, Anshu, au milieu d’un fatras sans nom. L’oncle Amin avait envoyé ses hommes de main pour capturer sa nièce dès la fugue découverte. N’ayant trouvé personne dans l’appartement dont ils avaient forcé la porte d’entrée, ils avaient tout mis sens dessus dessous et laissé une lettre de menaces sur la table du salon. Une fois rentrée dans son domicile dévasté, Anshu, à la fois pour protéger l’amie de sa soeur et certainement aussi pour s’en débarrasser, a attendu que Chama revienne d’on ne sait où, puis elle lui a donné plusieurs milliers de dollars en cash en lui disant carrément de quitter le pays illico presto et d’aller se réfugier chez son frère au Mexique. Elle avait bien fait, parce que, quelques heures plus tard, les sbires de l’oncle repassaient et Chama n’était déjà plus là, comme envolée, évaporée. Anshu m’a offert une tasse de thé et m’a presque mis dehors en m’exhortant à prendre mes responsabilités de père. Elle me parlait comme à un petit enfant, sans doute parce qu’il était bien visible que j’étais incapable de mettre de l’ordre dans mes pensées et de prendre la moindre décision. À sa question : “Est-ce que tu l’aimes au moins ?”, je n’ai rien su répondre et suis reparti pour l’aéroport. Le long périple s’est poursuivi sur tout le continent américain. Aussitôt après ma descente d’avion à Guadalajara, les douaniers m’ont arrêté et m’ont gardé pendant quatre jours le temps de se convaincre que je n’étais pas porteur d’un faux passeport, d’un virus et que je ne faisais rien de mal même si je venais de traverser trois frontières en deux jours et que je voyageais sans valise. Quand on m’a libéré, c’était trop tard. Dès mon arrivée devant le portail de sa grande maison cossue de la banlieue sud de la ville, Qarej, le frère aîné d’Anshu, m’a annoncé que Chama avait déjà quitté le Mexique. Encore une fois, l’oncle cinglé avait retrouvé sa trace sans que l’on sache comment il pouvait aller aussi vite et elle était repartie pour se réfugier quelque part à Cuba. Je suis donc parti sans attendre pour La Havane, cette fois-ci sans adresse ni aucun indice pour retrouver la future mère de mon enfant.

- Pardonnez-moi cette question, mais vous aviez les moyens de voyager ainsi ? De payer des billets en dernière minute sur des longs courriers et d’obtenir les visas nécessaires en un claquement de doigts magiques ?

- Non, tu as raison, petit. Bien sûr que non. C’est ton collègue du Consulat de Bombay, dont je t’ai parlé tout à l’heure, qui m’a dépanné dès que je lui ai demandé, et sans poser de questions ! Je l’appelais de n’importe où et il me faisait des transferts instantanés sur mon compte bancaire français que j’avais pris soin de garder. Ensuite, il passait quelques coups de fil et les visas m’étaient octroyés comme par le Saint Esprit ! Que tout cela soit légal ou pas, je n’en avais vraiment rien à faire. Ça m’excitait même, je te dirais pour être tout à fait honnête ! Pourquoi il m’obéissait au doigt et à l’œil, aucune foutue de putain d’idée ! Un gars bien, très bien, ce… ce… Ah, je ne retrouve pas son nom ! Comment il s’appelait déjà ?… Bref, j’ai débarqué à La Havane le jour de célébration de la victoire de la Révolution. J’y suis resté plusieurs mois. Je ne saurais te dire combien.

- Je m’enivrais de rhums épicés, de sexe facile et de musique latino, allant de ville en ville, d’hôtels en pensions. Je cherchais Chama partout, scrutant chaque visage croisé, montrant sa photo à qui voulait bien me consacrer une petite minute. J’étais devenu ce chien de chasse un peu balourd, traquant ma proie à l’odeur de souvenirs de moins en moins vivaces. Je ne l’ai jamais retrouvée. Et je serais sans doute encore à Cuba si on ne m’avait pas foutu dehors pour une histoire de visa dépassé… Sans trop réfléchir, c’est à Mumbai que j’ai décidé de retourner. Après tout, je devais croire que je pouvais au minimum… y retrouver Azzâm… ou mes fantômes. Et si, un jour, Chama se décidait à rentrer dans son pays d’origine et qu’elle réapparaissait devant moi avec notre fils ou notre fille dans les bras ?

***

Chapitre VI

Les miracles d’une vie

Le Docteur Abdulhaman Singh déboule dans la chambre comme une furie, rompant la contemplation dans laquelle Sébastien Rousseau et moi nous étions plongés : l’envol d’un groupe de pigeons sur un lavis de ciel triste au-dessus des ghats de la rivière polluée en contre-bas de l’hôpital.

- Alors, dites-moi, Monsieur le Vice-Consul. Notre patient est-il bien l’un de vos ressortissants ?

J’acquiesce d’un mouvement de tête. Avant que je puisse répondre plus en détails, Abdulhaman reçoit de la part de Rousseau ce qui a l’air d’une salve d’insultes en hindi. Singh le laisse terminer sans ciller, le regardant avec dédain, et s’exclame :

- J’en étais sûr ! À la bonne heure ! Avec une telle arrogance, il ne peut être que Français. Tout est donc bel et bien réglé, n’est-ce pas ? Je vais aller vous préparer le bon de sortie et nous en aurons bientôt fini. Il était grand temps de trouver une solution. C’est un hôpital ici, pas un lieu de villégiature pour Européens privilégiés !

Après ces mots, Abdulhaman tourne les talons fissa sous une nouvelle volée de bois vert de cet énergumène attendrissant, série d’injures proférées cette fois-ci dans un français vieillot, mais indiscutablement parfait.

- Quel imbécile, ce toubib ! Qu’il arrête de me casser les pieds. Qui est-il donc pour me prendre d’aussi haut, hein ? Il n’a jamais rien compris de ce que je lui racontais, la patience ne fait pas partie de ses valeurs, un comble pour un médecin ! Bon, on en était où, petit ?

- Vous rentriez de Cuba sans avoir retrouvé Chama.

- Oui, c’est ça. Bredouille, je retournais en Inde, persuadé de pouvoir y retrouver mieux que partout ailleurs Azzâm et Chama semblables à autrefois. Que veux-tu ? Il y a un âge où les illusions prennent le pas sur la mesure. J’avais depuis longtemps reçu mon congé de la direction de l’ONG. Un carton m’attendait dans les locaux. Sans logement, ni ressources, je me suis installé dans une guest house misérable du quartier touristique de Colaba, tout près du front de mer, du célèbre Palace Hotel Taj et de la Gateway of India, pile en face d’Elephanta Island perdue dans les brumes de chaleur. Je vivotais de cours de langue, français et anglais, donnés en journée à quelques jeunes filles bien nées de la bourgeoisie jaïne. Mais, tous les soirs ou presque, impossible de m’en empêcher, j’allais traîner dans le quartier de Bandra. Je rodais autour de chez Chama, dans le quartier d’Azzâm, passais et repassais devant le siège de l’ONG. Je fréquentais les cafés où nous avions nos habitudes, empruntais les mêmes trajets. Un pèlerinage hypnotique aux stations d’arrêt très précises d’où, sans prévenir, rejaillissaient toutes les images de nos souvenirs heureux ensemble.

- Si bien que je n’ai pas été très surpris de tomber un soir d’été nez-à-nez avec Azzâm dans une petite librairie proche de la gare de Churchgate. En me reconnaissant, lui non plus n’a pas semblé étonné. « Je savais que je te croiserais avant de partir, me dit-il en chuchotant. J’aurais voulu te tuer, Sébastien. Tu as brisé ma vie. Tu n’as pas hésité à me dérober la femme de ma vie. J’ai répété cent fois le scénario de ton assassinat après tortures. Mais à quoi bon ? C’est trop tard maintenant et cela ne me rendrait pas Chama. Dieu en a voulu autrement, c’est tout, et Dieu est plus grand que moi. D’ailleurs, je vais m’en aller, tu me donnes envie de vomir, ce serait te donner trop d’importance que de t’offrir ce spectacle. » Azzâm était d’un calme froid, inquiétant, lugubre à souhait. Il prévoyait de quitter l’Inde la semaine suivante pour aller travailler au Yémen. J’aurais bien aimé le retenir, tout lui expliquer, lui avouer, lui dire pour l’enfant, les raisons de la disparition de Chama. En fait, j’avais tant de questions laissées sans réponses et de lourds secrets que je n’ai pas pu prononcer un mot. On ne parle pas à un fantôme et on ne parle pas quand on est soi-même devenu une ombre. J’attendais simplement qu’il mette sa menace à exécution au beau milieu des rayonnages de la librairie déserte. J’ai posé un genou à terre, prêt à recevoir le châtiment de sa colère, un coup fatal, de feu ou de lame. Mais quand j’ai rouvert les yeux, les bras en croix, il avait quitté les lieux sans faire un bruit. J’ai trouvé la situation tellement fantasque, de si mauvais goût, la scène si grossière et pathétique que je suis parti d’un éclat de rire comme je n’en avais jamais eu qui s’est communiqué jusqu’au libraire et à ses clients présents sans qu’ils connaissent la raison de cet excès de joie endiablée.

- Je n’avais pas eu le courage de dire un seul mot à Azzâm. Je décidais de lui écrire avant qu’il ne parte pour le Golfe d’Aden. J’ai passé la nuit sur une table du buffet de Victoria Terminus à gratter le papier ligné comme un forcené, et, le lendemain matin, je suis allé glisser ma longue lettre aux relents héroïques sous la porte d’entrée de sa maison.

- Que disiez-vous dans cette lettre ?

- Tout, je disais tout. La nuit avec Chama, l’enfant qu’elle attendait et qu’elle voulait garder, la course-poursuite en Amérique, la traque de l’oncle Amin sur une bonne partie du continent, sa trace que j’avais fini par perdre. Je disais regretter, m’en vouloir, m’excuser de ne pas avoir été maître d’une situation qui nous avait échappé à tous les trois. Je promettais d’essayer de tout arranger, de tenter d’effacer le passé pour tout recommencer comme avant mes erreurs. Bref, des tartines bien inutiles. J’avais à peine déposé la lettre et descendu le perron qu’un jeune garçon s’est planté devant moi. C’était Zahir, le petit frère de Chama. Il était ravi de me voir, mais n’avait pas beaucoup de temps. “Ma soeur a appelé. Mère a répondu et beaucoup pleuré. Chama est en France. Elle se cache de l’oncle. Elle va bientôt accoucher. Il ne faut pas le dire. C’est ça qui a fait pleurer Mère.” À Zahir non plus, je n’ai pas eu le courage d’avouer que j’étais le père de l’enfant à naître et que j’allais de ce fait devenir son beau-frère. Il m’a donné une adresse et un numéro de téléphone griffonnés sur un morceau de papier journal avant de s’enfuir en criant : “Va là-bas, Uncle ! Ramène ma soeur et mon neveu ou ma nièce près de moi et de Mère !” Chama, en France ? J’ai regardé l’adresse : 15, rue Colbert / Saint-Pierre-et-Miquelon. Tu imagines ma tête, petit. C’est la France, ça ? C’était à l’autre extrémité de l’Atlantique ! Comment Chama s’était retrouvée sur cet îlot perdu au large de Terre-Neuve ? C’était grotesque. Les dieux se foutaient vraiment de ma pauvre gueule.

- Pourtant, c’est bien la France ! Vous êtes parti, je suppose ?

- Ça y est, Monsieur le Vice-Consul va me bassiner avec ces confettis d’empire et des trémolos dans sa voix de colonialiste nanti… Bien entendu que je suis parti ! Que pouvais-je faire d’autre ? Le voyage a été terrible. Le ciel rempli de nuages lourds et noirs, la mer démontée au loin sous notre fuselage. Pas d’aéroport digne de ce nom où atterrir en sécurité, des routes bloquées par des glissements de terrain, et, à Fortune, plus de bateau pour l’île. Ce n’est que le cinquième jour après mon arrivée que j’ai enfin pu traverser. Et quelques heures après, je me suis retrouvé plié en deux par la force du vent sur la mince bande de terre, l’isthme infime au milieu de l’océan qui sépare Saint-Pierre de Miquelon.

- Et j’ai retrouvé Chama avec la grâce lumineuse que les femmes enceintes portent au visage. Elle logeait chez une vieille femme qui l’avait recueillie après un périple abracadabrantesque. Tiens-toi bien ! À Cuba, une association reconnue d’utilité publique qui défendait les droits et la culture des peuples autochtones avait entièrement pris Chama sous sa coupe et à sa charge car elle avait été élue par le conseil d’administration pour devenir l’emblème des femmes des Premières Nations d’Amérique. Rien que ça ! Est-ce que tu peux te rendre compte de ce que ça signifie ? Oh, allez, au diable les amalgames…

- De Cuba, elle avait donc été envoyée au Forum International des Peuples Autochtones d’Amérique à Little Rock, c’est en Arkansas je crois, pour représenter l’association . Mais, ensuite, Chama n’est pas retournée à La Havane. Non. Elle est tombée dans les griffes d’Aponi, une ressortissante de Saint-Pierre-et-Miquelon, se disant à la fois chamane et activiste politique. Je ne peux pas dire si elle était folle ou visionnaire. S’étant autoproclamée représentante des Béothuks, le peuple autochtone de Terre-Neuve avant l’arrivée des Européens, Aponi tenait comme projet fou de faire revivre la figure de la dernière survivante répertoriée des Béothuks, Shanawdithit, disparue en 1829, dans la personne de Chama. Sensée participer à repeupler l’île et toute la péninsule de Terre-Neuve, Chama avait tacitement accepté ce rôle mal défini, mais qui lui garantissait refuge et sécurité. Ici, c’était certain, voire acquis, on ne viendrait plus l’emmerder.

- J’avoue avoir du mal à vous croire, Monsieur Rousseau.

- Je ne t’oblige pas, petit. C’est toi qui reste. Tu es libre, contrairement à moi. Je peux aussi me taire si je te fatigue.

- Non, je vous en prie. Continuez.

- Pour tout te dire, je m’en foutais pas mal de tout ce délire. Moi, j’étais auprès de Chama qui allait donner naissance à mon enfant d’un moment à l’autre. Aponi lui offrait le gîte et le couvert, et, aussi cinglée qu’elle fut, elle s’occupait de Chama mieux que sa propre mère. Il n’y avait que ça qui comptait. Le petit est né sept jours après mon arrivée, au milieu d’une tempête de neige qui empêcha la venue d’un médecin. On a fait ça à l’ancienne, avec l’aide d’Aponi. Notre enfant a reçu le prénom d’Ejaz qui signifie le miracle en arabe. C’était peu de le dire ! J’avais enfin trouvé une issue à mon errance rocambolesque, à ma destinée mortifère. J’allais m’installer là, trouver un job, n’importe lequel, bâtir un cocon où vivre heureux avec mon fils Ejaz et ma femme Chama. Il n’y aurait plus rien ni personne d’existant au-delà de l’île. À cette époque, je pouvais encore croire à la possibilité de vivre entièrement à l’abri de la décadence du monde contemporain.

***

Chapitre VII

Des souris et des hommes

Le soleil se couche sur les brumes de chaleur et les embruns de mer qui, à Bombay, s’élèvent avec l’apparition du soir. Une clameur métallique et arythmique emplit les espaces de l’hôpital. Le dîner est en train d’être servi. J’ai passé ici toute la journée, sans boire ni manger, manqué à toutes mes obligations consulaires, entièrement absorbé par le récit hypnotique de celui qui se fait appeler Sébastien Rousseau. Je serai rassuré quand mon assistante m’appellera pour confirmer son identité. C’est un prénom et un nom tellement banals qu’ils deviennent de plus en plus suspects au fur et à mesure des pérégrinations mémorielles de cet homme qui ne paraît plus si jeune tant son visage est traversé de rides profondes et de sillons nerveux.

Debout, le nez sur la fenêtre, de dos par rapport à lui, comme si je prenais un moment de réflexion pour moi face au paysage urbain qui entoure l’hôpital, je l’observe dans son reflet déformé par la vitre farfouiller dans la boîte en fer blanc où il conserve ses précieuses photographies. Certain de ne pas être vu, je le scrute en changer l’ordre, en faire des petits tas distincts selon un procédé qui m’échappe, en retirer certaines qu’il dissimule sous l’oreiller crasseux avec un air filou et malicieux. Pris d’un doute irrépressible, je me retourne d’un coup et lui dis avec autorité et morgue :

- Montrez-moi une photo d’Ejaz.

- Mais bien sûr, certainement. Et pourquoi pas ? Attends une seconde, je ne sais plus où je les ai rangées… Ah ! En voici une qui est très réussie. Tenez. Je l’ai prise le lendemain de sa naissance.

- Il ne vous ressemble pas du tout. Il a une drôle de couleur. Je n’y retrouve rien de Chama non plus dont vous m’avez montré le portrait.

- Je sais. C’est ce que tout le monde disait. Même au dispensaire, on doutait à demi-mots que je sois le père. Mais, tu sais, les premières semaines, un mouflet ne ressemble à rien ni à personne. C’est plus tard qu’il a pris le teint hâlé de sa mère et gardé la couleur bleutée de mes iris. Tu as des enfants, petit ? Je ne sais pas pourquoi je te pose cette question. C’est visible comme le nez sur le visage que tu ne comprends rien aux gosses.

- Je ne vous permets pas de m’insulter.

- Je dis et fais ce que je veux. Ce n’est pas une insulte, c’est un fait. Chama me laissait la plupart du temps seul avec lui. L’accouchement l’avait épuisée. Elle dormait tout le temps, parlait peu et ne donnait pas de lait. J’ai rapidement trouvé un job dans un bureau de poste, un toit pour nous trois et une nourrice. Chama, toujours alitée trois semaines après l’accouchement, suivait la vie de la maison de loin, se tenant toujours à l’écart de notre fils et aussi loin que possible d’Aponi qui venait nous voir tous les soirs et scrutait Ejaz avec un drôle d’air de canaille. Je mettais ça sur le compte de la fatigue, des émotions, du sentiment insulaire et de l’hiver qui ne voulait pas finir.

- Au bout de deux mois, Chama allait mieux, mais ne parvenait toujours pas à se rapprocher de notre fils, et encore moins de moi. Aucun baiser échangé, aucune tendresse, très peu de paroles. Son visage restait dur et fermé. Pourtant, j’étais plein d’attentions, j’en avais à en revendre. J’anticipais chacun de ses désirs muets pour pallier mon impuissance à lui redonner le sourire. Un soir, alors qu’elle somnolait devant un écran de télévision et que j’avais bu comme un trou, sans prévenir, je suis entré dans une fureur extrême, la traitant d’ingrate, de mauvaise mère, d’hypocrite et de salope. Sans répondre à ma violence, Chama a consenti à s’ouvrir à moi avec une froideur qui me fait encore frémir. Elle me fixait dans le blanc des yeux avec une force qui égalait celle de sa franchise. Azzâm lui manquait comme l’air qu’on respire. Elle le voyait partout, le jour dans chacune de ses pensées, la nuit dans chacune de ses visions. Elle ne pouvait pas s’en défaire, elle ne le voulait pas. Il lui parlait depuis quelque part et elle répondait en silence les yeux embués. Azzâm la consumait entièrement. Il n’y avait de place pour rien d’autre, pour personne d’autre que lui. Elle m’a avoué qu’en rêve ils faisaient l’amour toutes les nuits. Cela m’a paru si terrible, sa souffrance, son manque si démesuré, que je n’ai pas trouvé les mots pour exprimer mon dégoût, ni mon étonnement ni la cruelle jalousie qui m’assaillaient.

- Crois-tu au pouvoir des fantômes, petit ?

- Non, pas vraiment. Que voulez-vous dire, Sébastien ?

- Et bien, c’est très étrange, mais, au bout de quelques jours, j’ai été à mon tour complètement hanté par le souvenir et le manque d’Azzâm. Ça ne me quittait plus. Je m’éloignais lentement d’Ejaz, il me semblait devenir de trop. Moi aussi, je conversais avec Azzâm dans ma tête. Mon esprit se connectait au sien comme si c’était tout à fait normal. J’inventais les étreintes et les coïts que nous n’avions pas eu le temps d’avoir. La beauté de son visage et son corps viril m’accompagnaient partout, en tournée de distribution du courrier, en songe quand je faisais une petite sieste dans un café. Le retrouver ainsi me rapprochait de Chama d’une certaine façon, comme si j’avais voulu recréer le trio de nos débuts, son harmonie suspendue. Je n’osais confier à quiconque la nature du sortilège dont j’étais la victime impuissante. Le soir, j’avais perdu le goût du sommeil et je passais une partie de mes nuits dans un petit bar de Saint-Pierre tenu par un Réunionnais qui, dans la pénombre et après des litres de gin avalés, pouvait ressembler à s’y méprendre à Azzâm.

- Tout cela ne pouvait durer très longtemps. Une nuit, en rentrant du bar, j’ai trouvé une lettre de Chama posée sur la table de notre salle à manger. Elle partait à la recherche d’Azzâm, avait laissé Ejaz chez la nourrice. Elle prendrait le dernier bateau pour le continent. Je ne devais pas essayer de la retrouver. C’est tout ce qu’elle me demandait. J’ai couru jusqu’au port qui était encore plus désert que d’habitude. J’ai réveillé le gardien du phare qui ne comprenait rien à ce que je lui disais. Il a fini par prendre peur et appeler les flics qui m’ont fait passer le reste de la nuit dans une cellule de dégrisement. Le lendemain, à bout de nerfs, déshydraté, j’ai dû me rendre à l’évidence : Chama avait encore décampé.

- Et vous êtes encore parti à sa recherche.

- Non, non, pas cette fois. Je n’en avais pas la force. Et d’abord où aller, hein ? Chama était devenue un as de la disparition. Je ne savais pas où se trouvait exactement Azzâm si ce n’est quelque part entre Djibouti et Aden. Mais tu vois, petit, ce coin-là est immense et très dangereux. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin avec un revolver sur la tempe. J’ai continué ma petite vie misérable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à trop fréquenter les bars, laissant Ejaz sous la garde protectrice de sa nourrice qui s’en occupait aussi bien que ses propres enfants. J’ai cru un moment que le temps et la boisson pourraient atténuer les douleurs causées par ce double abandon. Mais, pour une fois, c’est Azzâm qui a fini par me rattraper.

- Il a réussi à vous retrouver à Saint-Pierre-et-Miquelon ?

- Non. Quelques mois après la fuite de Chama, j’ai reçu un courrier électronique et j’ai d’abord pensé à une blague. Un présumé ami d’Azzâm, un Marocain de Tanger du nom d’Anas, me demandait de l’appeler de toute urgence. Ce que j’ai fait sans réfléchir. Il parlait tout bas. Il m’a confié qu’Azzâm, depuis son arrivée à Tanger six mois auparavant, s’était dangereusement radicalisé. Anas avait lui-même assisté à une véritable transformation de son ami. Il avait découvert qu’Azzâm avait intégré une sorte de cellule terroriste qui préparait un attentat quelque part contre l’Occident et les mécréants. Il ne pouvait m’en dire plus par téléphone.

- Et, vous l’avez cru, cet homme que vous ne connaissiez même pas ?

- D’abord, non. Mais, ensuite, oui, quand il m’a parlé d’un séjour de Chama à Tanger. Il ne savait pas si elle était encore dans les parages, mais il avait été témoin de comportements étranges entre Chama et Azzâm, parlait d’une sorte de retournement d’identité et de documents secrets découverts dans un disque dur dissimulé sous un parquet. Il ne savait plus quoi faire. Il avait essayé de parler à Azzâm qui l’aurai menacé de mort. Il m’a alors dit qu’il fallait que je vienne au Maroc au plus vite. Sans lui laisser le temps de respirer, j’ai dit qu’il en était hors de question et je l’ai traité de tous les noms avant de raccrocher brutalement. Mais je l’ai rappelé quelques minutes plus tard pour m’excuser et lui annoncer que je serai là dès que possible, sans lui avouer que c’était ma seule chance de retrouver Azzâm et peut-être Chama. J’ai tout plaqué en deux jours et je suis parti pour Tanger.

- Comment savait-il qui vous étiez ? Comment avait-il eu votre adresse électronique ? Qui lui avait parlé de vous ? Comment pouviez-vous être certain qu’il s’appelait bien Anas et qu’il vous appelait effectivement depuis Tanger ? Bientôt, vous allez m’expliquer que le Père Noël existe, n’est-ce pas ?

- Très fin, petit ! Hilarant, le diplomate ! Je ne me suis posé aucune de ces questions. Vraiment. Je n’ai pas pensé à tout ça. J’y suis allé, tête baissée, un point c’est tout.

- Avec Ejaz ?

- Évidemment, Vice-Consul ! J’étais déjà un assez mauvais père pour ne pas l’abandonner encore un peu plus. D’ailleurs, au Maroc, un enfant en bas âge est le meilleur des passeports. Tiens, regarde cette photo ! C’est à notre arrivée à Tanger. Anas, le fameux ami d’Azzâm, pensait, à juste titre, que le prétexte d’un séjour touristique avec un enfant éviterait tout soupçon d’affaire louche. Se faisant passer pour notre guide, il nous bombardait gaiement avec son appareil photo dernier cri autour de la piscine de l’Hôtel Métropole qui domine le Détroit de Gibraltar, dans les venelles du Petit Socco, autour de la Place du Grand Socco, devant l’escalier des Américains, en haut de la Kasbah du vieux Tanger ou encore sirotant des boissons fraîches sur la terrasse du Café Haffa face aux côtes espagnoles, Ejaz et moi assis tous les deux juste au-dessus de la ligne de démarcation des eaux de l’Atlantique et de la Méditerranée. Forcément, sur ces clichés, on a tous l’air un peu idiot. De vrais faux touristes qui faisaient largement illusion.

- Et Azzâm, alors ?

- Azzâm, je l’ai vu le surlendemain. Mais ce n’était plus mon Azzâm.

***

Chapitre VIII

Sin City

À l’évocation de Tanger, Sébastien Rousseau semble retrouver le sourire malgré la lumière froide diffusée par le néon capricieux du plafond de sa chambre-cellule. On lui a apporté son repas végétarien qu’il n’a pas touché, concentré à disposer en damier sur le lit voisin du sien les photos de son séjour à Tanger. Je m’étonne qu’il en possède autant. Une bonne cinquantaine, presque le quart du contenu de la boîte en fer blanc qu’il tient comme un trésor sous son bras replié contre le cœur.

- Tu connais le Maroc ?

- Juste un petit peu. Mes parents m’y ont emmené plusieurs fois en vacances quand j’étais très jeune. Agadir, Marrakech, Essaouira, Meknès, si je me souviens bien.

- Eh bien, Tanger n’a pas grand-chose à voir avec tout ce bastringue d’illuminés. Quoi qu’aujourd’hui tout se ressemble un peu, n’est-ce pas ? Les villes, les usines, les hommes, l’intérieur de leurs maisons achetées à crédit, où que l’on soit sur la carte du monde, marchent vers un statut identique globalisé, une égalité pétrifiante qui n’en porte que le nom publicitaire sous l’étendard d’une globalisation factice qui assassine les plus faibles, les plus pauvres, il faut bien l’admettre. Le plus troublant dans tout ça, c’est qu’à mon arrivée, les architectures, les couleurs et les fragrances me semblaient absolument identiques à celles de Bombay, l’odeur de curry mélangée à celle du santal brûlé en moins. J’avais sans doute l’odorat et la vue aussi troublés que l’esprit. Revoir Azzâm, et très probablement Chama comme me l’avait encore assuré Anas, me retournait tous les sens.

- D’ailleurs, un rendez-vous ne pouvait être organisé aussi simplement par l’intermédiaire d’un collègue sensé ne rien savoir des projets terroristes d’Azzâm. Il avait donc été convenu de le laisser croire au hasard. Je rencontrerai Azzâm dans un café voisin de son appartement où il avait soi-disant ses habitudes de fanatique. À moi de broder autour de ce mensonge vaguement pieux.

- Le lendemain, j’ai laissé Ejaz à la garde d’Anas et de sa famille. Dès le lever du soleil dont les rayons mornes n’appartiennent qu’à l’Afrique du Nord, je suis allé me poster au Café de Madrid sur les hauteurs de la ville. En chemin déjà, je scrutais les rares visages rencontrés. J’ai cru reconnaître Azzâm une bonne dizaine de fois, sa démarche sûre, sa carrure d’athlète, son profil de beau gosse hyper sexy.

- Au café, j’ai choisi une table d’où je pouvais observer les mouvements nonchalants de la rue. J’y suis resté toute la journée, mais aucune trace d’Azzâm. Épuisé d’avoir tant attendu, énervé par trop de cafés noisette, je suis rentré à pied chez Anas dès la nuit tombée. La ville s’était soudain animée, et je continuais à dévisager la foule des hommes en terrasse, les femmes en promenade, espérant aussi, sans me l’avouer tout à fait, croiser Chama par un pur hasard digne des divinités.

- Après une nuit sans sommeil, je suis retourné au Café de Madrid comme on rejoignait son poste de vigie pendant la guerre d’Algérie. Un homme en djellaba est aussitôt venu s’installer à la table voisine. Après avoir bu son thé, il a baissé sa capuche. C’était Azzâm.

- En djellaba ?

- Oui. L’illusion parfaite. J’ai cru que mon cœur allait exploser tant la surprise était grande. « N’aie pas peur, je ne vais pas ni te manger ni te trancher la gorge », m’a-t-il glissé sur un ton très calme. « On dirait que tu as vu le diable, Sébastien. Je savais que tu viendrais. C’est Anas qui a vendu la mèche, n’est-ce pas ? Je t’ai longtemps observé hier. J’étais assis en face de toi, mais tu n’as rien vu du tout. Tu avais une sale tête. Tu m’as bien fait rire, on aurait dit un pantin sur ressorts, incapable de contenir les spasmes de tes jambes qui trahissaient ta nervosité. Sébastien, tu es tout blême, ça va ? », s’est-il inquiété en me caressant l’épaule. J’aurais pu m’évanouir. Je lui ai fait part de ma stupeur de le retrouver si apaisé, trop amical. Sa colère était-elle tombée d’un coup ? N’avait-il donc plus aucun ressentiment contre moi ? La dernière fois, il voulait ma mort. Aujourd’hui, il était plein de douceur et d’attentions. Anas avait effectivement pris contact avec moi et laissé planer le doute quant à la présence de Chama au Maroc. Azzâm m’a rassuré en riant à gorge déployée : « Oui, elle est ici. Voyons, Sébastien, il faut prendre les choses comme elles sont et non comme on voudrait qu’elles soient. Je n’ai plus rien contre toi. Allah est grand. Il a comblé toutes mes attentes. J’étais venu ici pour tenter de tout effacer : Chama, toi, l’enfant, vos trahisons. Je me suis noyé dans l’amphore de l’apprentissage du piratage informatique et de la religion musulmane. Je suis devenu un as dans ces deux domaines, passant tout mon temps libre entre mon ordinateur et la mosquée, de jour comme de nuit. Mon seul mot d’ordre était de ne plus penser à vous. C’est vrai, au début, je voulais me venger. J’en voulais au monde entier. Je rêvais de tout faire sauter, tout détruire. Toi, cet être charmeur, mais dénué de valeurs pures, elle et sa capacité à donner la vie sans s’en remettre à Dieu, et tout ce que vous représentiez : ce monde occidentalisé et pourrissant, rempli d’imbéciles outre-cuisants, persuadés d’avoir mieux compris la marche du monde que quiconque. Mais Chama a beau être la mère de ton fils, elle reste mon double cosmique, que ça te plaise ou non. Tu n’auras jamais la force de détruire ce qui nous unit. Pour moi, tu es un minable qui ne mérite pas même mon attention. J’ai intégré assez vite un groupe de moudjahidines qui m’a offert un pont d’or vers la richesse et une porte de sortie vers le paradis aux soixante-douze vierges qui m’attendent. Ensemble, nous avons monté un projet aussi terrible que mon désespoir, projet que j’ai abandonné dès que Chama m’est revenue même si elle n’avait plus rien d’une vierge à cause de toi. »

- Azzâm affirmait avoir réussi à se sortir de cette nasse terroriste en jurant de garder le secret sur les activités du groupe. Il vivrait désormais retiré, en bon musulman et père de famille puisqu’il venait de se marier religieusement avec Chama et comptait graisser la patte des autorités pour qu’Ejaz n’ait plus aucun lien de parenté officiel avec sa mère. Il ne m’en voulait plus, ni à personne, me répétait-il sans cesse. Cependant, il ne fallait pas que je cherche à revoir Chama, car elle aussi avait fait une croix sur son passé. Ne plus revoir Chama ? Je n’en croyais pas mes oreilles. Azzâm parlait d’un ton si posé que je suis entré dans une colère noire. Je l’ai pris par le col en lui criant qu’il n’avait pas le droit de m’interdire de la revoir ni de rendre son fils orphelin de mère. Non, c’était tout bonnement impossible. J’implorais Azzâm dans toutes les langues que je balbutiais. Il répétait en boucle que Chama ne voulait plus jamais nous voir, ni moi, ni Ejaz, l’enfant du diable qu’elle avait fini par renier. Elle nous avait définitivement abandonnés le jour où elle s’était enfuie de Saint-Pierre-et-Miquelon. Complètement démuni, j’en suis venu à quémander un dernier adieu en lui demandant de me serrer dans ses bras comme au bon vieux temps, mais il a refusé une fois encore avec un rictus de dégoût sur le visage, s’est levé calmement et est parti sans dire ni au revoir ni adieu. Je n’ai pas pu faire un seul geste, ni même le suivre des yeux.

- Vous n’avez rien fait ?

- T’es marrant, petit ! Que voulais-tu que je fasse ? Enlever Chama contre son gré ? Je ne suis pas un héros de Bollywood ! J’ai fait comme d’habitude : j’ai attendu. Je suis resté deux mois à Tanger et la moitié du temps dans le Café de Madrid où Azzâm ne venait plus quand je n’allais pas me saouler au Dean’s Bar. Et j’ai bien fait d’attendre. Un soir, un des serveurs du taudis Los Navigantes dans la médina avec qui j’avais fini par sympathiser m’a glissé dans la main une lettre pliée en quatre, sans enveloppe. J’ai tout de suite reconnu l’écriture arrondie de Chama. Elle m’avait aperçu assis à la terrasse du Café de Paris, à travers la fenêtre d’un cabinet de médecin qui surplombait l’endroit juste en face. Elle s’excusait de nous avoir abandonnés, Ejaz et moi, de s’être jetée sans réfléchir dans les griffes d’Azzâm. Il la retenait prisonnière dans une chambre fermée à clef et aux fenêtres grillagées.

- Décidément ! Votre affaire ressemble de plus en plus à un mauvais épisode de Mission Impossible…

- Tu peux le dire, Vice-Consul ! Mais, qu’est-ce que j’y peux, moi ? Chama, depuis le début, passait d’une prison à l’autre. Une vraie vocation. Dans l’appartement où elle était séquestrée, elle était surveillée par la première femme d’Azzâm. Ça, il avait omis de le préciser. Bref, elle avait besoin d’argent pour s’enfuir à nouveau. Elle en crevait de m’avoir laissé Ejaz. Sans lui, elle aurait accepté son pauvre sort. La semaine suivante, Azzâm l’accompagnerait dans une administration pour signer le contrat de mariage définitif. Il lui rendrait son passeport pour l’occasion. Ce serait sa seule chance de s’échapper. Je devrais l’attendre avec une voiture à un endroit précis, à une heure précise. On filerait à l’aéroport Ibn Batouta pour monter dans le premier avion. Peu importait la destination. D’ici là, je devais me méfier d’Azzâm à chaque seconde que je respirais. C’était devenu un monstre à la lisière du sanguinaire impitoyable.

- Et vous dites ne pas être un héros de cinéma ?

- Je n’avais pas le choix ! J’ai à nouveau demandé de l’aide à ton prédécesseur. Il m’a aussitôt transférer de l’argent et a pris des dispositions pour faciliter notre entrée en Inde. Car cette fois, Chama voulait rentrer dans son pays et retrouver ses parents et ses frères et soeurs. Le jour J, je me tenais prêt, là où Chama m’avait demandé de l’attendre, avec Ejaz dans les bras dissimulé sous un tissu de lin.

- Et alors ? Que s’est-il passé ?

Sébastien Rousseau me regarde l’air hébété comme s’il n’avait pas compris ma question, s’allonge au ralenti sur le lit avec son tas de photos blotti contre sa poitrine et ferme les yeux. Il sourit comme un enfant. Je n’ose pas insister davantage de peur qu’il se braque et de ne jamais connaître la fin de l’histoire qui l’avait mené dans cette cellule d’un hôpital psychiatrique mumbaïte depuis des mois.

***

Chapitre IX

Interzones

Je sors un instant faire quelques pas dans le couloir. On perçoit le murmure nocturne de l’hôpital, un ronronnement de râles impuissants et de douleurs étouffées. Au-dessus des portes des dortoirs, les veilleuses diffusent une lueur chaleureuse sur des corps endormis aux visages si paisibles qu’il m’est difficile de détourner le regard. Je me laisse glisser le dos contre un mur quand, de la chambre, surgit un cri de bête effrayée par le danger. Sébastien Rousseau vient probablement de sortir d’un mauvais rêve. Je me précipite vers lui. Il est en nage, les poings serrés, les yeux pleins de fièvre. Les photographies jonchent le sol. Je les ramasse avec délicatesse en évitant de marcher dessus.

- Que se passe-t-il ?

- Où étiez-vous ?

- Je suis sorti un moment dans le couloir. Tenez, vos photos. Pourquoi les avoir jetées par terre ?

- Parce qu’elles mentent ! Les photographies enferment le visible dans un cadre rectangulaire qui ressemble à une geôle de prison. Mais le visible quand il n’a pas de cadre restrictif c’est tout à fait autre chose. Tout ça n’est qu’une énorme imposture. Que peux-tu comprendre de Tanger à travers des photos ? Que peux-tu saisir de notre vérité à nous quatre ? Absolument rien, rien du tout, ou alors l’exact contraire de notre réalité…

- Avant de vous endormir, vous parliez de retourner en Inde après votre séjour à Tanger, avec Chama et Ejaz.

- Oui, je n’avais même pas pensé aller ailleurs. La France ? Plaval ? Hors de question ! Une espèce d’évidence, la seule : l’Inde. C’était, malgré tout, le seul refuge possible. Une fois revenus à Bandra avec le petit, nous avons d’abord logé chez le Vice-Consul, dans son salon d’apparat, au milieu d’une kyrielle d’instruments de musique anciens plus beaux les uns que les autres. C’est qu’il valait mieux se faire discrets vis-à-vis de la famille de Chama et des amis d’Azzâm. Quelques semaines ont passé jusqu’à ce que Zahir nous apprenne le revirement de leur père. Rongé par le regret et la culpabilité, il cherchait sa fille et son petit-fils partout. Il avait même fait appel à une agence de détectives. Le pauvre homme nous a fait une scène digne de Bollywood quand nous sommes allés le voir le lendemain. Il nous a accueillis avec des colliers de fleurs et pleurait à chaudes larmes, touchant nos pieds de ses mains qu’il portait ensuite au front comme si nous étions des réincarnations. Il m’appelait “mon cher fils”, tout le monde embrassait Chama avec emportement et Ejaz, hilare, joyeux comme jamais jusqu’alors, passait de bras en bras. Les voisins assistaient médusés à ce mea culpa démonstratif. Ils ont applaudi à tout rompre quand nous avons passé le pas de la porte. On s’est aussitôt installés dans la maison de famille. Je n’étais pas tellement enthousiaste, mais Chama semblait ravie de pouvoir retrouver un environnement protecteur après tout ce qu’elle avait vécu. Quant à moi, je dois avouer que j’étais très heureux de revenir à Bandra avec ma douce et notre enfant qui était le plus beau de la Terre. Je garde un bon souvenir de ces quelques semaines de parenthèse douillette. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement, parce que l’éternité ça n’existe pas.

- Que voulez-vous dire ?